ICUにおける脳波モニタリングの意義

寄稿 吉野相英

2023.02.20 週刊医学界新聞(通常号):第3506号より

脳波検査のIT化

脳波検査はこの30年の間にアナログからデジタル,ビデオ脳波の同時記録の導入,サーバによるデータ管理,報告書の電子化などの発展を遂げてきた。とはいえ,国際10-20法に従って記録された30分程度の脳波を判読し,報告書を作成するという基本的な作業自体に大きな変化はなかった。したがって,脳波は神経系の診療に欠くことができない検査ではあるものの,枯れた技術であり,若い医師が興味を抱かなくても当然だと,筆者は半ばあきらめつつ判読を続けてきた。

ところが,この枯れた検査技術と考えていた脳波分野に新たな展開が訪れようとしている。それがICUにおける長時間ビデオ脳波モニタリングである。わが国では端緒についたばかりだが,ITの飛躍的進歩,特に院内LANの広帯域化(ギガビット化)によってビデオ脳波を離れた場所からリアルタイムで判読できるようになり,欧米の救命救急センターでは意識障害患者の診療に長時間ビデオ脳波モニタリングが欠かせない存在となりつつある1)。

ICUでの脳波モニタリングでNCSEを検知する

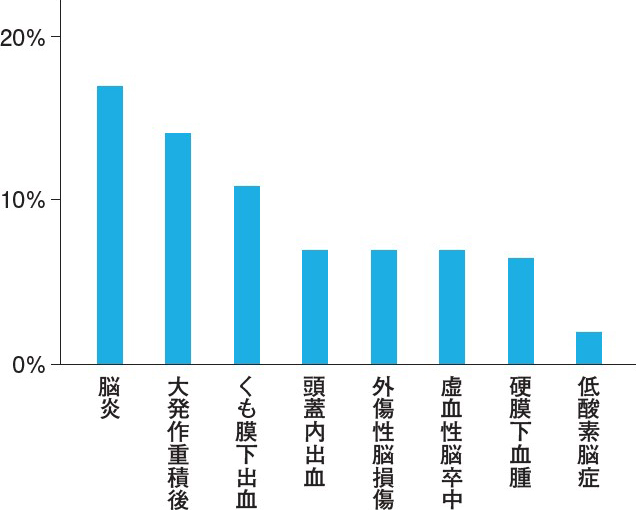

ICUに入室してくる重症患者の多くは意識障害を呈しているが,その一部は非けいれん性てんかん重積状態(Non-Convulsive Status Epilepticus:NCSE)であることが明らかにされてきた。NCSEの出現率は疾患によって異なるが,全般けいれん発作重積の治療後や脳炎,くも膜下出血では10%を超え,頭蓋内出血,外傷性脳損傷,虚血性脳卒中,硬膜下血腫であっても5%を超える(図1)。さらに,内科疾患,例えば代謝性脳症,敗血症性脳症,向精神薬などによる中毒性脳症によってもNCSEが生じる。

意識障害の原因がNCSEであると判明すれば抗発作薬による治療が可能となるが,NCSEの検知には長時間にわたって脳波を測定し続ける必要がある。しかしビデオ脳波の情報はかなり冗長であり,遠隔でモニタリングするには高規格の院内LAN設備が欠かせない。したがって10年前であれば,ビデオ脳波モニタリングの確立にはかなりの投資を必要とした。現在ではIT機器のコモディティ化に伴って,そうしたシステムを比較的容易に構築できる環境が整いつつある。つまり,脳波検査室に居ながらにして,ICU患者のビデオ脳波をリアルタイムで判読可能となる。

診断精度の向上をめざして

とはいえ,NCSEの脳波診断は容易ではなく,その脳波判定は「アート」の領域に属すなどと皮肉られていたこともある。2 Hz以上の出現頻度の高い棘徐波の連続であれば,NCSEの診断は比較的容易だが,出現頻度の低い棘徐波,律動性デルタ活動,周期性放電の場合はその所見がてんかん性......

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

吉野 相英(よしの・あいひで)氏 防衛医科大学校精神科学講座 教授

1984年福島医大卒。2013年より現職。精神科診療の傍ら,30年にわたり脳波検査を兼務し,全診療科の脳波を判読してきた。近刊『脳波で診る救命救急――意識障害を読み解くための脳波ガイドブック』,また『精神神経症候群を読み解く――精神科学と神経学のアートとサイエンス』(いずれも医学書院)の監訳などを務める。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第1回]心エコーレポートの見方をざっくり教えてください

『循環器病棟の業務が全然わからないので、うし先生に聞いてみた。』より連載 2024.04.26

-

医学界新聞プラス

[第1回]心エコー図の苦手意識をなくそう

アニメーションで学ぶ心エコー連載 2024.09.25

-

医学界新聞プラス

[第12回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下虫垂切除術(ラパアッペ)編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.21

-

医学界新聞プラス

[最終回]実践編:心エコーを臨床につなげる

アニメーションで学ぶ心エコー連載 2025.04.23

-

医学界新聞プラス

[第1回]ビタミンB1は救急外来でいつ,誰に,どれだけ投与するのか?

『救急外来,ここだけの話』より連載 2021.06.25

最新の記事

-

対談・座談会 2025.04.08

-

対談・座談会 2025.04.08

-

腹痛診療アップデート

「急性腹症診療ガイドライン2025」をひもとく対談・座談会 2025.04.08

-

野木真将氏に聞く

国際水準の医師育成をめざす認証評価

ACGME-I認証を取得した亀田総合病院の歩みインタビュー 2025.04.08

-

能登半島地震による被災者の口腔への影響と,地域で連携した「食べる」支援の継続

寄稿 2025.04.08

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。