意思決定支援ツールOOVLを看護の実践に生かす

対談・座談会 内橋 恵,青山 ヒフミ

2025.04.08 医学界新聞:第3572号より

疾患を抱えた人々は,治療法や療養の場所など,多くの困難な選択,意思決定を迫られることになります。看護師には伴走者としての役割が求められますが,膨大な日常臨床業務を行いながらの意思決定支援は,決して容易ではありません。今回紹介する意思決定支援ツールOOVLは,必要な要素が概観できる表を作成することで選択を助ける,シンプルで汎用性が高いツールです。事例検討をベースとしたOOVL研究会を定期的に開催する内橋氏,青山氏の対談から,その有用性を探ります。

内橋 臨床での経験を経て進学した大学院でOOVLに出合ってもう6年になります。

青山 随分長い時間がたちました。

内橋 青山先生とともに開催する「意思決定支援OOVL研究会」の中で蓄積された知識・事例をまとめた『意思決定支援ツールOOVL活用入門』1)(医学書院)をこのほど上梓する運びとなりました。

青山 臨床現場での意思決定に迷いや葛藤を抱えているすべての方にご覧いただきたい一冊に仕上がりましたね。

内橋 はい。本日の対談では,OOVLとは何なのか,基本的な情報を共有しつつ,OOVLがどう優れているのか,臨床での意思決定にどうフィットするのかをお伝えできればと思っています。

「臨床で使えるはず」という直感

青山 私がOOVLに出合ったのは,臨床看護師として働いた後に教員として入職した大阪府立看護大学(当時)で大学院を開設することになり,米国から看護学研究者であるSheila Corcoran-Perry先生らを招いたことがきっかけです。私は先生方がスムーズな講義を行うためのサポーターとして授業に出席する中で,OOVLを深く知ることとなりました。

OOVLは,患者・家族の意思決定支援を行うためにCorcoran先生らが1990年代後半に開発したツールです。シンプルで汎用性が高く,日本の臨床でも役に立つに違いないと考え,大学院の授業や大阪府看護協会の看護管理者研修などで紹介するようになりました。

内橋 その頃の周囲の反応はどうでしたか。

青山 「使える」「面白い」と好反応を得られはするのですが,実際に使用されて広がっていくことはありませんでした。そのような中,内橋さんだけがOOVLに積極的な興味を示してくれたのです。

内橋 甲南女子大学大学院の看護管理学の講義でOOVLを紹介されたとき,「これだ!」と思いましたから。

青山 講義が終わって廊下に出ると,内橋さんが追いかけてきて話しかけてくれましたね。

内橋 講義では看護管理における人事上の決定を下す事例が取り上げられていましたが,「退院支援などの意思決定にも使えるのですか」と青山先生にお尋ねしました。

青山 Corcoran先生はもともとOOVLを患者・家族を対象に退院支援の事例に使っていたので,もちろん可能だと答えました。

内橋 そうであれば自分がいま臨床で抱えている事例で考えてみたいので見てもらえないですかと,先生のところに私がその事例を持っていって,2人でOOVLを使いながら検討を行う小さな勉強会がスタートしました。

青山 内橋さんが持って来てくれる事例はどれも面白く考えがいがあって,謎解きをするようでしたね。要素を整理しながら問題の本質を見極める作業を繰り返すことで,OOVLへの理解も進み,知見がどんどん蓄積されていきました。

内橋 私が大学院を卒業するタイミングで研究会を発足し,今でも2か月に1回,看護師を中心とした多職種で,参加者20~30人程度の規模で開催を続けています。

シンプルな表で意思決定を「見える化」する

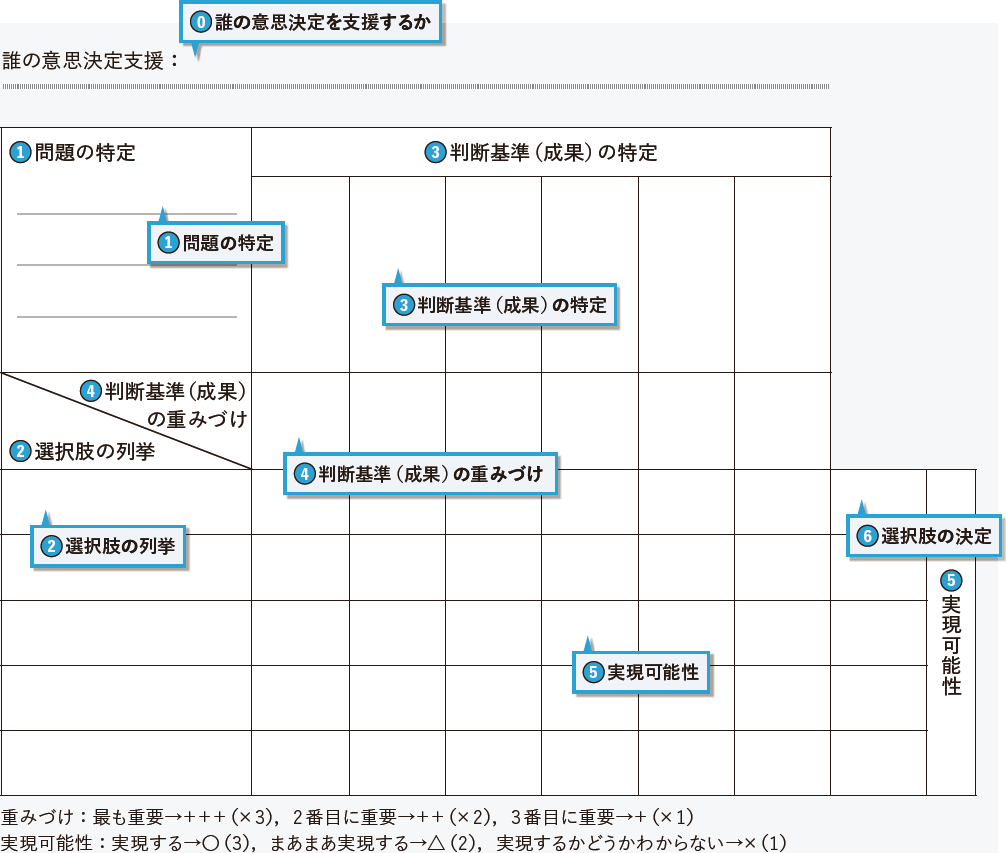

内橋 OOVLがどのようなツールであるかを説明するには,まずは実際の表(図1)を見てもらうのが早いと思います。

⓪~⑥の情報を埋める過程を通して,意思決定にまつわる要素を一覧できる表が完成する。

青山 OOVLは,意思決定に関係する各要素を1つの表に組み合わせて「見える化」することにより,質の高い意思決定を可能にするツールです。選択肢(Options)を列挙して,判断基準(Outcomes)を特定し,その重みづけ(Values)を検討することで,各選択肢がどのくらい判断基準を達成できそうかの実現可能性(Likelihoods)が一目でわかるようになります。

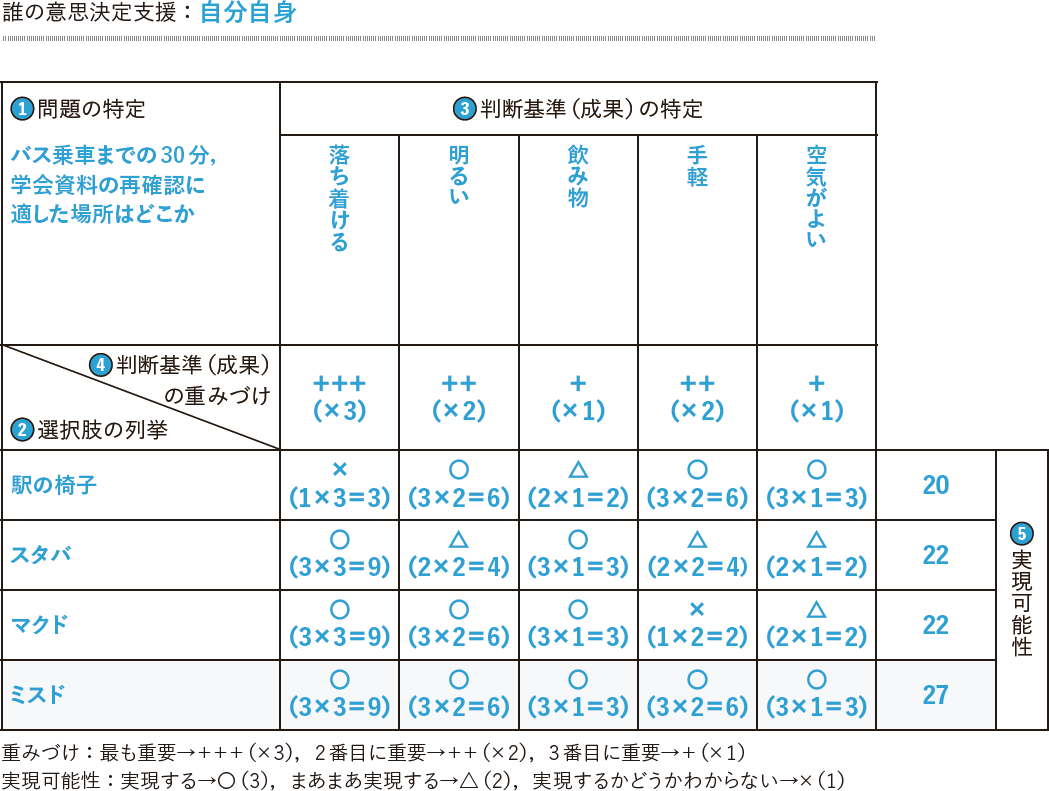

内橋 簡単な例で説明します。学会場の最寄り駅に予定より30分早く着いた際に,資料の再確認するためにどのカフェに入るのかを決めるための思考の整理です。順を追って,情報を表に書き込んでいきます(図2)。

各項目を順に埋めていった表。点数は「ミスド」が一番高くなった。

青山 まず,「⓪誰の意思決定を支援するか」は「自分自身」ですね。次に,意思決定上の問題を特定します(①)。今回は「バス乗車までの30分,学会資料の再確認に適した場所はどこか」が問題です。特定した問題に対して考えられる現実的な選択肢としては,「駅の椅子」「スタバ」「マクド」「ミスド」が挙げられます(②)。挙がった選択肢を判断するための基準は,どのような成果を上げたいかで考えます。この場合は学会資料を再確認するのに適した環境として,「落ち着ける」「明るい」「飲み物」「手軽」「空気がよい」あたりが考えられるでしょう(③)。次に,「④判断基準(成果)の重みづけ」です。③で挙げた判断基準それぞれについて,「重要度:+++(×3)」「重要度:++(×2)」「重要度:+(×1)」の3段階で重みづけを行います。

内橋 ここまでで基本的な準備は整いました。最後に,②で挙げた各選択肢が,③で挙げた判断基準をどのくらい実現できるのかを評価します。「実現する:○(3点)」「まあまあ実現する:△(2点)」「実現するかどうかわからない:×(1点)」の3段階です。ここで評価した点数に,④の重みづけに沿って掛け算を行うことで,各選択肢の実現可能性が点数化されます(⑤)。これらの点数を参考にしながら,最終的な意思決定(どの選択肢を選ぶのか)を行うわけです。

青山 このケースでは点数が最も高くなった「ミスド」を選択しましたが,必ずしも点数が最も高い選択肢に決定すればいいというわけではありません。「点数が高い=正解」ではないですからね。

内橋 OOVL表を使って思考を整理してみると,意外な選択肢の点数が高く出ることもあります。最終的な判断を下すための材料を作るイメージで,表を作成するとよいと思います。そのため,表の全てを埋めなくても問題ありません。

短時間で落としどころを見いだせる

青山 内橋さんは,OOVLのどういった点が臨床看護師に向いているとお考えですか。

内橋 業務量が多く,意思決定支援に割ける時間が限られている中,短時間で意思決定プロセスを視覚化した表に落とし込める点です。意思決定支援に必要な患者周辺の情報は看護師が一番持っているけれど,とにかく日々の業務に追われていて時間がない。そうした状況に,方法論がシンプルでわかりやすく,簡便に使えるOOVLがフィットします。

青山 使い勝手がいいわけですね。時間内に決められるということは,今現場で最も求められていることなのかもしれません。限られた時間の中で,という点に関連して,ある程度の落としどころをいったん見つけるといった使い方ができるのが魅力とも言えます。

内橋 そうですね。私が忘れられない事例の一つに,どう考えても自宅療養は難しいと思われるけれど,ご本人がどうしても自宅に帰るのだと諦めなかったケースがあります。その方の治療方針についてOOVL表を使って検討したところ,自宅療養の点数はかなり低かったです。でもご本人の強い希望で,さまざまなサービスを導入して自宅に帰ることになって,その際には一緒に考えながら作ったOOVL表も持ち帰っていただきました。

後日,地域連携に携わるケアマネジャーさんからその方のお話を伺ったのですが,自宅に帰りはしたものの,ADLの低下などもあり日常生活を維持できず,やはり自宅療養は難しいという結論に至ったようです。今後の相談をする際に,OOVL表を持ち出してきて,今度はこの表の中から別の選択肢を選びたい旨をお話しになったとのことでした。OOVLが次の選択を考えるひとつの目安になったのだなと思い,うれしく感じました。

青山 意思決定支援は,選択肢を一度決定してそれで終わりではありませんからね。患者さんの置かれている状況が変われば,どういう選択肢を採るべきかを改めて考えなければなりません。ですから,OOVL表を用いて問題を整理し,それを手元に置いておけば,再検討する際の資料としても使えるわけです。同じ問題にぶつかったとき,何度でも使えます。

考え抜いて選んだからこその納得感

内橋 状況に合わせて思考を深めていく使い方も可能です。例えばOOVLを使用していったん表が完成したとして,患者さんやご家族の誰かがしっくりきていない,納得しきれていない部分があった場合,リスクとベネフィットを説明しつつそれぞれの意見に耳を傾けながら,判断基準や重みづけなどをその場で部分的に調整していくことができます。

青山 固定的なものではないということですね。暫定的な答えをひとまず出すためのツールといいますか。加えて,表として書き出す過程が,自分自身の価値観を洗い出す契機となる側面もあります。「自分はこういった部分を重要だと感じるのだな」と言語化する助けになってくれるのです。

内橋 患者さんやご家族,医療者でそれぞれ大事にしたいポイントは異なります。看護師は安全にこだわるけれど,患者さんとしては安全も大事だけどそれだけじゃなくて犬の散歩をしたいだとか,晩酌が楽しみだとか,個別の価値観があります。同時に関係する家族や多職種それぞれの価値観を表に落とし込むことで,より良い意思決定につなげられるはずです。

青山 自身の価値観を洗い出した上で選択を行うわけですから,その後の後悔が少なくなる面もあるかと思います。

内橋 同感です。膵体部に腫瘍が見つかった30歳代女性の事例で,どの病院にかかるのか,手術を受けるのかどうかについてOOVLで考えたことがあります。早期発見ということもあり,医療者側でも手術を受けるか様子を見るか意見が分かれていました。患者さん本人は水着を着ることや友人と浴場施設に行くことなどを考えるとお腹に傷が残るのが気になるなど,手術をためらう要因がいくつかあるようでした。まず「通いやすさ」「手術件数」などを判断基準として病院を決定後,さらに手術をするかどうかについて思考を整理しました。この事例の場合,OOVL表は問題別に2枚作成した形です。最終的に手術を受けることを選択しましたが,チューブ入れ替えによる痛みや創痛がつらかったようで,OOVLを使って決定していなかったら手術したことを後悔したかもしれないとおっしゃっていました。「手術する」「手術しない」が同点で,要素を見比べながら考え抜いた上で選んだからこそ後悔がないのだと。

青山 自身の選択に納得感を持てているということですね。頭の中を整理して,表の形で「見える化」するOOVLを使うメリットの一つだと思います。

*

内橋 OOVLに関して講演をしていると,「どんな事例に向いているのですか」といった質問をいただくことがたびたびあります。私としては,6年間OOVLを使ってきて,向いていない事例があると思ったことがありません。極めて汎用性の高いツールだと考えています。

青山 適用が難しいと感じる場合があったとすれば,それは問題の切り分けができていないのかもしれません。OOVL表を作成するに当たっては,問題を一つに特定することが前提となります。一つの問題につき一つの表を作るのが原則です。複数の問題が混在していると表作成が難しくなりますから,今一度何が問題とされているのかを整理する必要があるでしょう。

内橋 意思決定と言っても,特に退院支援においては,その人の置かれた経済状況や環境によって選ぶことのできる選択肢はある程度決まってきます。今現在,脳卒中患者・家族の意思決定に当たって,判断基準(成果)の特定を大枠で事前に用意できるよう研究を進めています。普遍的な部分を既存の選択肢から選んで,その上で患者さんごとの個別性を付加する使い方を想定しています。一人でも多くの方が,納得性の高いより良い意思決定を行えることを願っています。

参考文献

1)内橋恵,青山ヒフミ.意思決定支援ツールOOVL活用入門.医学書院;2025.

青山 ヒフミ(あおやま・ひふみ)氏 千里金蘭大学大学院看護学研究科 看護管理学 特別教授

1972年徳島大教育学部看護教員養成課程卒。93年関西大社会学研究科修了。修士(社会学)。72年淀川キリスト教病院入職,教育担当副看護部長などを担当。97年大阪府立看護大(当時)へ。大学統合後,大阪府立大(当時)看護学部学部長等を経た後,甲南女子大に勤務。その後2022年より現職。プロボノとして地域の健康教育にもかかわっている。

内橋 恵(うちはし・めぐみ)氏 脳卒中と栄養ケア 在宅支援 Nurture 代表

藤森看護専門学校(当時)を卒業後,姫路聖マリア病院に入職。訪問看護ステーションに勤務後,順心病院に入職。2016年に脳卒中リハビリテーション看護認定看護師を取得し,順心リハビリテーション病院へ異動。21年甲南女子大看護研究科博士前期課程修了。現在も研究生として在籍中。19年コンサルタントナースとしてNurture(ナーチャー)を起業し現在に至る。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第1回]心エコーレポートの見方をざっくり教えてください

『循環器病棟の業務が全然わからないので、うし先生に聞いてみた。』より連載 2024.04.26

-

医学界新聞プラス

[第1回]ビタミンB1は救急外来でいつ,誰に,どれだけ投与するのか?

『救急外来,ここだけの話』より連載 2021.06.25

-

医学界新聞プラス

[第2回]アセトアミノフェン経口製剤(カロナールⓇ)は 空腹時に服薬することが可能か?

『医薬品情報のひきだし』より連載 2022.08.05

-

医学界新聞プラス

[第3回]冠動脈造影でLADとLCX の区別がつきません……

『医学界新聞プラス 循環器病棟の業務が全然わからないので、うし先生に聞いてみた。』より連載 2024.05.10

-

医学界新聞プラス

[第1回]PPI(プロトンポンプ阻害薬)の副作用で下痢が発現する理由は? 機序は?

『医薬品情報のひきだし』より連載 2022.07.29

最新の記事

-

対談・座談会 2025.04.08

-

対談・座談会 2025.04.08

-

腹痛診療アップデート

「急性腹症診療ガイドライン2025」をひもとく対談・座談会 2025.04.08

-

野木真将氏に聞く

国際水準の医師育成をめざす認証評価

ACGME-I認証を取得した亀田総合病院の歩みインタビュー 2025.04.08

-

能登半島地震による被災者の口腔への影響と,地域で連携した「食べる」支援の継続

寄稿 2025.04.08

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。